영화 <자백>이

어떻게 탄생했는지를 이야기하려면 언론의 죽음을 먼저 말해야 합니다. 언론이 죽은 자리에서 <자백>이 태어났으니까요.

위 영상의 장면은 언론의 죽음과 새로운 탄생을 압축하고 있습니다.

이 영상은 2013년 2월 24일, 이명박 대통령이 임기를 끝내고 논현동 사저로 돌아가던 때 촬영됐습니다. 그날 저는 그가 청와대를 나와 사저로 돌아간다는 소식을 듣고 취재에 나섰습니다. 처음엔 그저 사저로 가는 모습을 먼발치에서 촬영해서 당시 제작하고 있던 <4대강, 수심 6미터의 비밀2>에 넣어야겠다고 생각했습니다.

그런데 막상 현장에 가보니 경호가 허술했습니다. 대통령 임기 마지막 날이고, 살던 집으로 돌아가며 이웃을 만나는 상황이었으니까 경호실에서도 엄격한 통제를 하지 않는 것 같았습니다. 이명박 대통령과 악수라도 하고 싶은 사람들이 긴 줄을 지어 기다리고 있었습니다. 경호원들은 심드렁한 눈빛으로 누가 줄에 끼어드는지 관심이 없어 보였습니다.

이명박 대통령으로서는 임기가 몇 시간 남긴 했지만 청와대에서 나왔으니까 무거운 짐을 벗어던진 홀가분한 기분이었을 겁니다. 이웃 주민들과 몇 년 만에 만나면서 환영에 응대할 생각만 했겠지요. 그러니 그 줄에 어울리지 않는 사내가 서 있다고 해서 경계를 할 필요는 느끼지 못했을 겁니다. 저를 봤을 때는 오히려 좀 반가워하는 표정이 살짝 스쳐 지나가는 것 같았습니다.

저를 TV에서 봤을 수도 있겠죠. 자신의 대표적인 국책사업인 4대강 문제를 3번이나 PD 수첩으로 다뤄 청와대를 뒤집어놨으니까요. 게다가 마지막에 만든 '4대강, 수심 6미터의 비밀'은 '4대강 사업은 대운하사업'이라고 사실상 못박아버렸지요. 대통령의 코털을 건드렸다고 해도 할 말이 없는 프로그램이었죠.

이명박 대통령이 MBC에 보낸 김재철 사장은 방송 당일 저에게 프로그램을 들고 사장실로 오라고 했습니다. 자신이 본 뒤 방송을 할지 말지 결정하겠다는 것이었죠. 저는 정중히 거절했습니다. 경영진이 방송 내용에 간섭하면 안 되니까요.

김재철 사장은 그날 PD수첩을 불방시켰습니다. 난리가 났죠. 촛불 시위가 벌어지고 시민단체들이 항의 방문을 하고 야당이 성토했습니다. 차라리 방송하도록 놔두는 게 낫겠다 싶었던지 1주일 뒤에 방송됐습니다. 그러나 김재철 사장은 아마 청와대에 불려 가 조인트를 까였을 겁니다. MBC를 접수하라고 보냈더니 무능하다는 욕을 먹었겠지요.

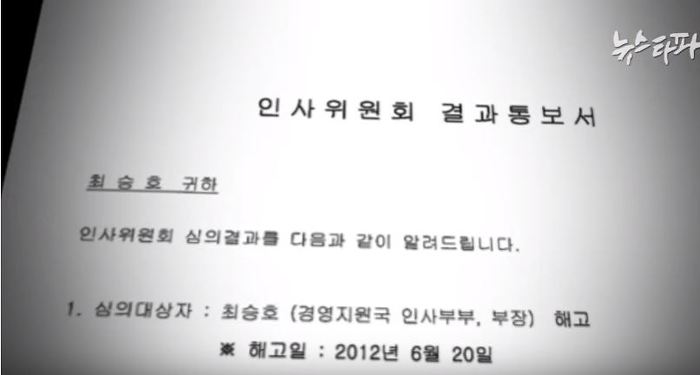

몇 달 뒤 김 사장은 저를 PD수첩에서 쫓아냈습니다. 그러다 이듬해 MBC 파업 와중에 마침내 해고했죠. 김재철 사장은 해고 이유가 뭔지 제대로 얘기해주지 않았습니다. 제가 노조 집행부도 아니고 그냥 한 명의 조합원이었는데 해고까지 시킨 것은 무엇 때문일까요? 저는 이명박 대통령의 코털을 건드린 대가를 치르는 것이라고 생각했죠.

하여간 이 대통령은 저를 보며 살짝 반가운 표정을 지으며 악수를 청해왔습니다. 저도 반갑게 그의 손을 잡으며 물었죠.

대통령께서 지시하셨습니까?

이 질문은 '당신이 4대강 사업으로 대운하를 만들라고 지시했냐?'는 뜻입니다. 오랫동안 제 가슴속에 있었지만 MBC에 있을 때는 던질 생각을 하지 못했던 질문입니다. 대통령을 설사 만나더라도 이런 질문을 던지는 것은 공영방송 피디로서 선을 넘는 일이라고 간주됐기 때문입니다. 그날 이명박 대통령이 사저로 돌아가는 상황을 취재하기 위해 수십 명의 기자가 와 있었지만 질문을 던진 사람은 저밖에 없었습니다. 다들 스스로 그어 놓은 선 안에서만 취재를 하고 있었던 것입니다.

정부나 대기업이 집행하는 광고를 받으며 운영하는 언론들은 기본적으로 그런 금기를 스스로 설정할 수밖에 없습니다. 대통령이 경영진을 사실상 임명하는 공영언론들은 말할 것도 없죠. 그러니까 그 날 제가 질문을 할 수 있었던 것은 제가 잘나서가 아니라 권력이나 광고의 영향력에서 벗어난 뉴스타파 소속 언론인 이었기 때문입니다. MBC에서 쫓겨났기 때문에 오히려 제대로 된 언론인이 되는 역설적인 일이 생긴 것입니다.

"허허..나중에 하자고"

생각지도 못했을 제 질문에 이명박 대통령은 기가 차다는 표정을 지으며 지나갔습니다. 김윤옥 여사는 매우 화난 표정이 됐습니다. 그리고 저는 대열에서 밀려났죠. 막판에 경호원들이 일 좀 했습니다. 저는 이명박 대통령이 들으라고 좀 큰 소리로 외쳤습니다.

나라가 망해요

이 대통령이 뜨끔했으면 했습니다. 자기가 나라를 말아먹은 것을 눈치챈 사람도 있다는 걸 알기를 바랐습니다. 그의 재임 시절 공영언론에서 14명의 언론인을 목 잘랐고 수백 명을 징계하고 좌천시켰습니다. 언론인의 피가 낭자한 상황에서 언론은 죽었고 나라의 생기도 죽어버린 것입니다. 질문을 못하는 분위기의 사회에서 무슨 창조적인 발전이 있겠습니까.

이명박 대통령을 만난 장면을 넣어서 제가 뉴스타파에서 만든 첫 번째 다큐멘터리 '4대강 수심 6미터의 비밀 2'를 방송했습니다. 많이들 신기해하더군요. '아, 저런 인터뷰를 할 수도 있는 거구나'라고요.

저는 밀린 숙제를 한 느낌이었습니다. PD수첩에서 미처 다루지 못한 부분까지 다 다뤘으니까요. 몇 달 뒤 감사원은 '4대강 사업은 대운하사업의 연장선이었다'고 발표했습니다. '4대강 수심 6 미터의 비밀2'에서 밝혔던 것들이 대부분 정부 공식 문서로 확인됐습니다. 이쯤이면 제가 '잘리는 것도 나쁘지 않네'라고 느낀 것도 이해가 가시겠죠?

'4대강'방송을 한 뒤 저는 또 어떤 문제를 파볼까 찾아 나섰습니다. 당시 가장 궁금했던 사안은 국가정보원의 선거 개입이었습니다. 뉴스타파는 국정원 심리전단이 트위터를 이용해 여론조작을 한 것을 추적해서 연일 보도했습니다. 저는 앵커 역할을 하면서 국정원과 관련된 다른 보도할 거리가 없는지 찾았습니다.

그러던 어느 날 '간첩의 여동생이 국정원에서 나왔다'는 기사를 보게 됐습니다. 순간적으로 머릿속에 불이 켜졌습니다. 무시무시한 일이 벌어지고 있다는 것을 알았습니다. 그 순간부터 저는 간첩 조작이라는 새로운 세계에 빠져들었습니다.